热点滚动:

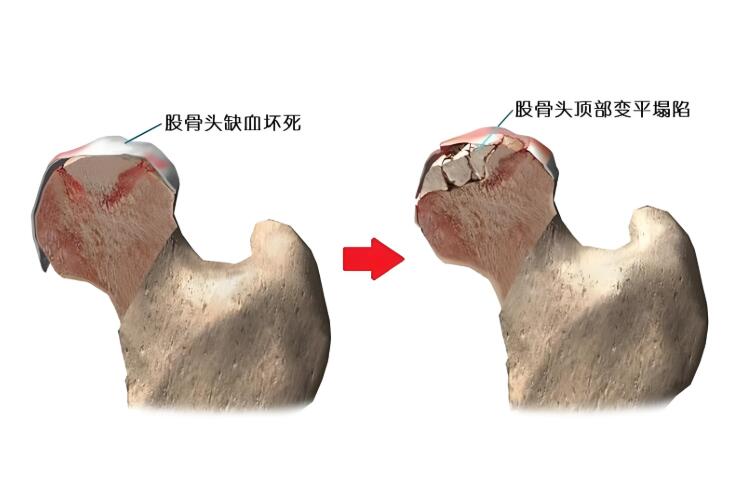

在骨关节疾病中,股骨头坏死常被提及,却也常被误解。很多人把它看作是骨头“老化”或者“磨损”的结果,殊不知,这一疾病背后的核心问题,其实是——缺血。股骨头坏死的本质,是骨组织因长期血液供应不足而发生的细胞坏死和结构崩解。这种“缺血性”机制,才是引发股骨头逐渐塌陷、关节功能受损的真正源头。

股骨头是大腿骨最上端球状的部分,它插入髋臼中形成髋关节,承担着人体行走、站立、弯曲等重要功能。它的结构虽小,却需要稳定、充足的血液供应来维持新陈代谢和修复微小损伤。但与其他骨骼相比,股骨头的血供通路相对较为脆弱——其主要依赖少数几条动脉支配,一旦这些血管受压、闭塞或受损,就很容易导致骨细胞缺氧死亡。

一旦骨细胞因缺血而坏死,局部结构开始出现松散和塌陷,骨小梁断裂,原本坚固的骨架像失去支撑的建筑物一样不再稳固。随着活动和载荷的增加,整个股骨头会逐步变形,最终影响到关节面,引起持续性疼痛、跛行乃至髋关节功能障碍。

诱发这种血供中断的原因有很多。创伤、激素类药物长期使用、酗酒、系统性疾病(如红斑狼疮、血液病)、潜在的代谢障碍等,都会对股骨头的血液循环造成不良影响。也就是说,虽然表面上看股骨头坏死是骨头“坏了”,但其实是“供血系统出了问题”。

正因为股骨头坏死是一个起源于血供障碍的过程,所以在治疗上,能否恢复骨组织的供氧状态,成为关键。如果在坏死早期阶段,及时发现并采取干预措施,比如改善局部微循环、控制基础疾病、减轻负重,就有机会阻止骨结构进一步损毁,甚至为部分骨组织争取自我修复的时间。

了解股骨头坏死的“缺血本质”还有一个重要意义,那就是改变观念。很多患者在早期只感到髋部轻微疼痛或活动不适,往往误以为是劳损或腰椎问题而忽略就诊,从而错失了合适的治疗时机。其实,任何原因不明的髋部酸痛,特别是持续出现于年轻人或长期使用激素者,都是需要警惕的信号。

从“骨头坏了”到“血供出了问题”,这样的认识转变,有助于我们去思考治疗方案,也帮助公众提高早期识别意识。骨骼健康不仅是结构问题,更与身体的循环系统密切相关。重视血液流通,关注早期症状,才是延缓股骨头坏死进展、守护髋关节功能的关键一步。